Il 29 settembre del 1908 nasceva a Radicondoli la poetessa Dina Ferri

Con il passare del tempo, il suo talento venne notato dal critico Aldo Lusini, che pubblicò su “La Diana” un saggio di poesie da lei composte e che ebbero subito una larga diffusione. La notorietà che riuscì a raggiungere non la distolse comunque dal suo impegno negli studi. Nel 1929 però, la giovane fu colpita da una grave influenza, che la portò alla morte nel giugno dell’anno successivo

Nata da una famiglia di poveri contadini, Dina Ferri da piccola riuscì a seguire poco gli studi elementari, poiché occupata nel mestiere dei genitori. Ma in quegli stessi anni, grazie ad una sua compagna, si appassionò allo studio e iniziò a scrivere le sue prime impressioni poetiche legate alla bellezza della natura.

Con il passare del tempo, il suo talento venne notato dal critico Aldo Lusini, che pubblicò su “La Diana” un saggio di poesie da lei composte e che ebbero subito una larga diffusione. La notorietà che riuscì a raggiungere non la distolse comunque dal suo impegno negli studi. Nel 1929 però, la giovane fu colpita da una grave influenza, che la portò alla morte nel giugno dell’anno successivo.

Nel 1931, un anno dopo la sua morte, fu pubblicato il piccolo libro che la ragazza portava sempre con sé, sul quale scriveva i suoi pensieri e le poesie, intitolato Quaderno del nulla. In suo ricordo è così chiamata la Biblioteca Comunale di Radicondoli, il suo paese natale.

Qui un video realizzato da Videodocumentazioni sulla sua storia:

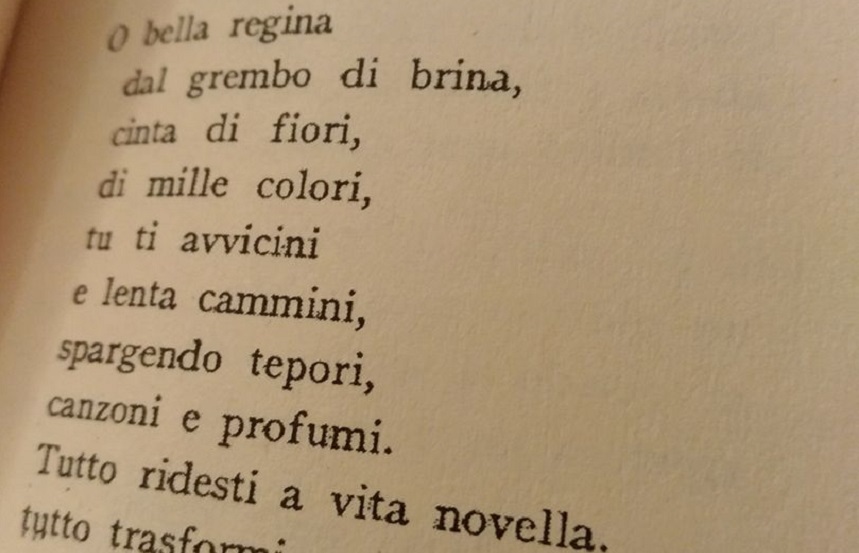

Alcune poesie

Mai più!

Chiesi un giorno alle nubi lontane

quando l’ombra finisce quaggiù;

mi rispose vicino una voce,

una voce che disse: - Mai più!

A le stelle del cielo turchino,

a la notte vestita di nero,

io richiedo con timida voce,

come allora, lo stesso mistero.

Io richiedo ne l’ombra la via

e risogno la luce che fu.

Ma risento la solita voce;

quella voce che dice: - Mai più!

Vorrei

Vorrei fuggire nella notte nera,

vorrei fuggire per ignota via,

per ascoltare il vento e la bufera,

per ricantare la canzone mia.

Vorrei mirare nella cupa volta

fise le stelle nella notte scura;

vorrei tremare ancor come una volta,

tremar vorrei, di freddo e di paura.

Vorrei passar l’incognito sentiero,

fuggir per valli, riposarmi a sera,

mentre ritorni, o giovinetto fiero,

chiamando i greggi, e piange la bufera.

Siena, 2 marzo 1929

C’era tanta luce e tanto sole nel cielo, e davanti a me l’orizzonte si apriva sempre più vasto. Camminavo, camminavo fin dal mattino. La via era sassosa, erta, tortuosa. Si scendeva traverso i boschi nei torrenti disseccati, si risaliva lentamente tra le siepi. Si udiva il volo di qualche uccello spaventato che fuggiva. Talvolta un trillo feriva l’aria, poi taceva quasi sùbito.

Era bello quel giorno, e nella serenità dell’aria fredda di marzo, camminavo con un desiderio nuovo. Forse ero stanca, ma non lo sentivo. E l’orizzonte ingrandiva sempre, e lontano si vedevano grandi monti azzurrognoli. Si udiva il campano di un gregge, un belato, un richiamo, poi silenzio. Incontro un viandante, si scambiava un saluto, guardavo un istante senza voglia di camminare. Dall’alto di un colle si scorgevano in un campo, dietro un torrente pieno di ciottoli, due buoi aggiogati all’aratro, un bifolco, una striscia scura di terra. Poi di nuovo la solitudine e il silenzio.

I miei compagni di viaggio tacevano. Pareva che ognuno avesse un pensiero, un ricordo. Forse io sola non pensavo a ciò che restava dietro di me. Guardavo gli orizzonti, i monti, il cielo. Mi piaceva camminare così. Vedevo cose nuove, ma non chiedevo nulla. Mi bastava vedere. Sentivo, sommesso, un coro immenso di voci cantare al cielo e al sole, e volevo rapire una sola di quelle voci per chiuderla nell’anima.

Il giorno passò; il sole si spense nei vapori del tramonto. Allora si vide, ancora lontano, un rustico villaggio dimenticato su una via bianca, lunga, polverosa. Guardai lontano e lo sguardo si perdè nella via; ma io non ebbi più voglia di proseguire; mi volsi indietro e piansiFu così che in un tramonto di marzo, traverso vie mai percorse, vidi profilarsi Ciciano in un lontano incendio. Era un piccolo villaggio di cui il viandante non serba forse che un vago ricordo, che si cancella prima ch’egli torni nella patria abbandonata; ma nella mia mente di bimba ha lasciato una di quelle impressioni che il tempo non riesce a cancellare. Le sue case erano rustiche, piccole, modeste, coi muri di pietra rossa, coi tetti rossi, battuti dalle piogge, e nel villaggio c’era una piccola piazza traversata dalla strada bianca. Le altre vie erano strette, deserte, chiuse tra le case grigie, addossate le une alle altre. Ogni sera fumavano i comignoli scuri, come un invito di ritorno e una promessa di riposo. Ogni sera belavano le capre nelle strette viuzze ricondotte dai fanciulli e tornavano dai campi gli abitanti con fasci d’erba sulle spalle, o con canestri di giunco colmi di frutta, infilati al braccio. Al di sopra dei comignoli, tra le modeste abitazioni, si eleva un campanile. Là c’era una chiesa piccola, bianca, come ogni chiesa di campagna. Le sue campane suonavano al mattino, suonavano la sera. Talvolta, quando udivo quel canto, come nella sera lontana dell’arrivo, ripensavo alla casa abbandonata e mi commovevo. Ma Ciciano mi piaceva. Mi piacevano le case rustiche, le viuzze. La piazza, la strada grande non dicevano nulla per me.

Giravo come una piccola vagabonda tra i vicoli stretti e deserti senza nulla chiedere ai ragazzi sporchi che giocavano su le pietre. Per molto tempo andai così, con indifferenza, da un vicolo all’altro. Nulla chiedevo agli abitanti, nulla chiedevano a me. Solo, qualche volta, i ragazzi alzavano il capo per guardarmi e mi guardavano le madri lavorando su le porte spalancate.

Un giorno capitai in un vicolo remoto, più stretto degli altri, sormontato da un arco.

Presso l’arco c’era una piccola loggia e nella loggia piena di sole si apriva la porta di una singolare dimora, tanto piccola, tanto povera, tanto deserta d’intorno, che si sarebbe creduta abbandonata, se la porta non fosse ogni giorno rimasta aperta.

Dinanzi alla porta filava una vecchina. Era piccola, curva, con le mani scarne, il volto pallido, gli occhi sereni, stranamente sereni, i capelli bianchi. Vestiva un abito nero, logoro, antico; sempre lo stesso. C’era tanto sole nella piccola loggia davanti alla casa della vecchina, ma i ragazzi non vi giocavano mai, ed essa rimaneva sola, sempre sola. Non pareva dolersi della sua solitudine; pareva non avvedersene, e filava sempre. Presso la filatrice, sul davanzale di una finestra piccola e bassa, in un vecchio vaso, c’era una pianta verde di geranio, che non fioriva mai. La vecchia amava quella pianta: la innaffiava puntualmente, senza dimenticarsene, la sera e la mattina, e le strappava le foglie secche, come il tempo strappava a lei gli anni, così che non si ricordava più quante volte le rondini avevano fabbricato il nido sotto la gronda, da che essa viveva nella casina. Mi piaceva la strana vecchietta, e passavo e ripassavo per quella via. E la vecchina filava sempre, la mattina, la sera, senza annoiarsi, senza stancarsi mai. Poi mi avvicinai un giorno e mi affezionai alla povera filatrice. Allora tutti i miei giri di piccola vagabonda ebbero una mèta: la loggia della vecchina.

E lassù, nella viuzza deserta, essa mi narrava le cose e i fatti dei suoi tempi; le novelle meravigliose e le leggende del paese. Ma un giorno mi dissero che la vecchina era morta. Pensai che la sua dimora era vuota, che la loggia era deserta: non ricordai che il geranio aveva sete e impallidiva, e non vi tornai più.

Da allora Ciciano mi rimase per lungo indifferente e non mi accorsi che le sue case aumentavano, che le sue vie ingrandivano, e che perdeva quell’aspetto di rustico villaggio. È stato oggi, che ritornando dopo lunga assenza, me ne sono accorta. Io non riconosco più le sue case, come non riconosco più i suoi abitanti. I ragazzi hanno dimenticato le capre alla pastura. Questo non è più Ciciano come lo vidi e come l’amo io, rustico e semplice. Sono andata cercando qualche cosa che mi parlasse del tempo trascorso e sono ripassata dinanzi alla casa della vecchina. La casa è ingrandita e su la porta era una donna che non conobbi. Essa mi guardò, ma non sorrise come la vecchina. Solo una cosa Ciciano conserva d’immutato: il pianto delle sue campane.

Ospedale di Siena, 10 giugno 1930

Muore l’Estate come un gran giorno pieno di sole. Ingialliscono le foglie del granturco e il sole non arde più. Ritorna l’Autunno; si sente nell’aria l’alito del suo respiro. Viene l’Autunno e verrà il giorno della vendemmia. Usciranno lungo i filari le donne e i fanciulli, i vecchi e gli uomini forti. Le giovinette si cingeranno di tralci e il vino stillerà dal frutto maturo e verseranno le coppe ricolme e ovunque sarà festa.

Intanto, nell’attesa, si preparano i tini che spumeranno del dolce liquore.

Ma io amo gli ardori della canicola che imbianca le stoppie e ho paura dell’Autunno, perché dietro di esso c’è l’asprezza del rovaio. No, io non desidero l’Autunno, perché non so cantare lungo i filari, e non voglio udire il canto della vendemmia, perché la malinconia di quel canto assopirà le campagne. E poi io non potrò raccogliere, come il forte agricoltore, il frutto del dolce liquore, poiché nulla avrò seminato o saranno morte le tenere viti. E l’Autunno sarà triste per me.

Ma io non vedrò ingiallire le foglie della vite come quelle del granturco. Quando l’ultimo raggio della canicola sarà impallidito, io dormirò sul ciglio del fossato.

C’è un segreto giù nei campi e me lo disse una mattina una fanciulla che incontrai.

Esiste un fiore strano che ha nel calice un nèttare divino. Non so per quale ninfa fu creato questo fiore, ma l’uomo che una volta si disseta con quel nèttare, s’addormenta e non sa più. Anch’io accosterò le labbra al calice del fiore strano, gusterò del nèttare divino, e m’addormenterò sul fossato. E sopra di me passerà l’Autunno e piangerà la bufera. Ma io non udrò, e sognerò la canicola che imbianca le stoppie.

Pubblicato il 29 settembre 2017